1. 用途変更とは?|ビル再生・リノベーションで価値を再生する意味

近年、都市部で増加しているのが、築年数が古いビルを「用途変更」し、再生させる方法です。

「用途変更」とは、例えばオフィスとしての需要がなくなった建物、また反対に住宅をテナントやオフィス用途に変更することでバリューアップを行う方法で、リノベーションすることで、建て替えよりも効率的で費用対効果が高い傾向にあります。

地方都市を中心に、築古ビルが地域資源として再利用されるケースが増えています。築古ビルの再生は単なる建物の延命にとどまらず、地域活性化や環境負荷の軽減にも寄与する重要な活動です。

このような背景から、今回は福岡における築古ビル再生の現状と、用途変更の可能性について掘り下げていきます。

2. 用途変更がもたらすメリット

2-1. コスト面でのメリット

築古ビルを再生する最大のメリットは、建て替えに比べてコストを抑えられる点です。

新築の場合、解体費用や建設費が高額になり、特に都市部では新たに土地を確保する難しさもあり、コストパフォーマンスが悪化します。

一方、既存のビルをリノベーションする場合、基本的な構造を残し、内装や設備を刷新するだけで済むため、総工費を大幅に削減できます。一般的には、躯体の費用や解体費用も抑えられるため、新築に比べて一般的に20%〜30%程度費用を抑えられるとされています。また、築古ビル再生には税制面での優遇措置もあり、補助金や減税を活用できるケースも増えています。

2-2. 環境面でのメリット

再生と用途変更は、単にコストの節約にとどまりません。解体による廃棄物の処理や新しい建材の使用によるCO₂排出量も問題となります。建て替えに比べて、リノベーションでは、すでに存在する資源を再利用するため、環境に優しい選択肢となります。再生可能エネルギーの利用や、断熱性能の向上、省エネ設備の導入なども、環境に配慮した施策として積極的に導入されています。これにより、脱炭素社会への貢献も期待できるのです。

2-3. 社会・地域への影響

築古ビルは、地域の歴史や文化を反映した貴重な資産です。これらの建物を再生して新しい価値を与えることは、地域の活性化にもつながります。空室が増えた築古ビルを再生し、公共施設やオフィス、商業施設に転換することで、その地域の魅力を引き出すことが可能です。

例えば、福岡市内でも、シェアオフィスや文化施設、観光施設に転用された事例が増えており、地域の経済を活性化させています。地域住民や観光客の流入を促進し、地域全体の価値を高める効果が期待できるのです。

3. 用途変更(コンバージョン)の可能性

用途変更とは、既存の建物の用途を、別の目的に変更することを意味します。都市部でよくあるケースだと、賃貸住宅であった部分を店舗用のテナントとして貸し出すという例はよくありますが、他にも倉庫をカフェやアートギャラリーに、工場をシェアオフィスや文化施設に改造するということも含まれます。

用途変更は、単なるリノベーションに比べて、さらにその空間を活かした新しい価値を創造するため、非常に効果的な手段です。

用途変更において重要なのは、建物の構造や立地条件、周囲の環境に適した新しい用途を見つけることです。また、用途変更には、建築基準法や消防法など、法律的な制約をクリアしながら進める必要があるため、専門家のアドバイスを受けながら計画を進めることが重要です。

3-1. 用途変更における成功の要因

用途変更が成功するためには、いくつかの要因が絡み合います。まず、周辺の需要を正確に把握し、ターゲット市場に合わせたコンセプトを立てることが大切です。次に、建物の特性に応じた最適な用途を選ぶことがポイントです。例えば、天井が高いビルならば、アートギャラリーやイベントスペースに転用するのが適しています。

4. 築古ビル再生・用途変更のプロセス

4-1. 調査・耐震診断

築古ビルの再生は、初期の調査が最も重要です。この段階では、建物の耐震性や設備の状態、法的な規制に関する調査を行います。耐震診断や構造診断を通じて、どの程度の改修が必要なのか、またどの部分を残すことができるのかを見極めます。

また、用途変更を行うためには、既存の用途に対して新しい用途が適合するかどうかを検討する必要があります。これには、建築基準法や消防法などの法的要件も含まれます。

4-2. 設計・コンセプト設計

調査の結果をもとに、用途変更に向けた設計案を作成します。この段階では、建物の特性を最大限に活かし、新しい用途に最適な空間設計を行います。さらに、エコデザインや省エネを意識した設計が求められます。

また、ビルの外観や内装も新たにデザインし、建物が持つ「古さ」と「新しさ」を融合させることが、再生プロジェクトの成功を決定づけます。

4-3. 法手続き・許認可

用途変更を行う際、200㎡を超える場合には法律的な手続きは避けて通れません。まず、建築確認申請が必要となり、その後、消防法や耐震基準に関する書類提出が求められます。また、用途変更に伴って新たな規制をクリアするために、許認可を得るためのプロセスが必要です。

4-4. 施工

設計が決定した後、実際に施工が始まります。この段階では、施工業者と密に連携し、品質管理と工期管理を徹底することが重要です。施工中に発生する問題や変更点に迅速に対応できる体制を整えておくことが、スムーズな工事進行に繋がります。

4-5. 事業化

事業化段階では、完成したビルの運営や収益化を図ります。これには、賃貸契約の設定や、マーケティング戦略の立案が含まれます。また、適切な運営体制を整えることで、事業の成功を維持できます。

5. 用途変更における法的・技術的な課題とその対策

築古ビル再生や用途変更には、いくつかの法的および技術的な課題があります。

5-1. 既存不適格建築の問題

築古ビルを再生する場合、既存不適格建築という問題に直面することが多くあります。既存不適格建築とは、建物が建築当時の規制に則って建てられていたが、現在の規制基準に適合していない建物を指します。このような建物を用途変更やリノベーションする際には、最新の法規制をクリアしなければなりません。

例えば、耐震基準や防火基準が改正された後に建てられた建物は、最新の基準に合致していない可能性が高いです。この場合、改修を行う際に耐震補強や防火設備の設置が求められます。

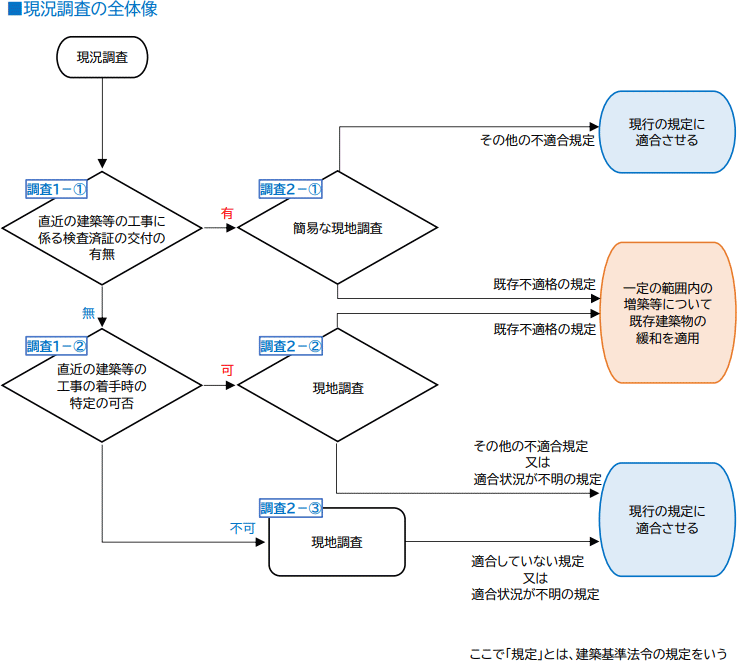

2024年に国土交通省から「既存建築物の現況調査ガイドライン」というガイドラインが提出されました。

これによって、検査済証がない建築物の場合でも、当該建築物が違反建築物と直ちに判断されるわけではなく、建築主事や指定確認検査機関による確認・検査を受けることで、適法に増築等を行うことが可能になりました。

既存建築物の現況調査は、専門家が行う必要があるため、詳しくは設計事務所などにご相談ください。

5-2. 用途変更で確認申請が必要となる面積

2019年の法改正により、200㎡未満の建物であれば、建築基準法に基づく用途変更の確認申請手続きは不要になりました。

既存の建物の有効活用や新規事業の促進が目的です。ただし、確認申請が不要でも、消防法などの他の法令の遵守や、建物に求められる安全基準への適合は必要です。例えば用途地域で認められていない用途への変更はできませんし、火災報知設備や避難経路の確保など、安全に関わる要件は従来通り適用されるため、専門業者への相談が推奨されます。

5-3. 耐震補強・省エネ性能の向上

耐震性の向上は、築古ビル再生において避けて通れない課題です。日本は地震多発地帯であり、建物の耐震性が不十分であると、大きなリスクを伴います。特に、1950年代から1980年代に建てられたビルは、当時の基準で建設されているため、現在の基準には適合していないことが多いです。

耐震改修には、外部からの補強や内部の構造材の補強など、さまざまな方法があります。例えば、耐震壁の設置や、免震技術を導入することで、耐震性を大幅に向上させることができます。

また、省エネ性能も再生には欠かせません。近年の建物では、断熱性能や省エネルギー設備を備えることが求められています。築古ビルの再生においても、高効率な設備を導入することで、エネルギーコストを削減し、環境にも配慮した改修が可能です。特に、LED照明や高性能断熱材の導入は、短期間で効果を得ることができます。

5-4. 防火・避難計画の再設計

用途変更に伴い、防火対策や避難計画を再設計することが必要です。たとえば、オフィスビルをカフェに転用する場合、厨房設備や消火設備など、飲食店に必要な防火設備を整える必要があります。また、避難経路や避難設備の見直しも行い、適切な安全基準を満たすように調整します。

特に、古いビルは避難経路が狭い場合があるため、避難経路の拡張や改善を行うことが重要です。建物のレイアウトや改修によって、避難所の確保や階段の配置変更を行うことができます。これにより、火災などの緊急時にも住民や従業員の安全が確保されます。

6. 築古ビル再生と用途変更の未来

日本の不動産市場は、少子化や高齢化社会が進行する中で、リノベーションや用途変更がますます注目される分野となっています。特に、都市部では土地の供給が限られているため、既存の建物をうまく再活用することが求められます。

リノベーションを行うことで、古いビルに新たな生命を吹き込むだけでなく、地元経済の発展や環境負荷の軽減にも貢献できるため、持続可能な開発の一環として非常に重要な取り組みです。

-

NOTE

NOTE

用途変更で価値を再生する | ビル再生・リノベーション

Architecture1. 用途変更とは?|ビル再生・リノベーションで価値を再生する意味 近年、都市部で増加しているのが、 […] -

NOTE

NOTE

古民家、空き家再生・リノベーションの魅力と方法

Architecture古民家、空き家再生・リノベーションの重要性 最近では、古民家を改修して住みたいと望む人や改修してお店 […] -

NOTE

NOTE

リノベーションの種類 | リノベーションとリフォームの違いとは

Architecture1. リノベーションとリフォームの違い お客さんの住まいに関する様々なご相談を受ける機会があります。 […] -

NOTE

NOTE

建築設計をBIMで行う可能性と今後の展開

BIMBIMは、「Building Information Modeling」の略で、「建物を情報で構成す […] -

NOTE

NOTE

3Dでシミュレーションできる家づくり | BIMを住宅の設計で使うメリット

BIM住宅や店舗、企業が建てる自社の建物など、建築を建てることは非常に大きな出費が伴い、当然ながら重大な決 […] -

NOTE

NOTE

家づくりを設計事務所に依頼をするメリットとは?

Architecture家やビルを建てる際に、設計を設計事務所へ依頼することを検討される方もいるでしょう。一方、住宅メーカー […] -

NOTE

NOTE

建築家と建築士の違いについて | 建築家とは何者か?

Architecture建築家って何?とよく聞かれます。一般的にはあまり認知されていない呼称で、聞いたことがない方もいらっし […] -

NOTE

NOTE

建築家と家づくり | 土地・物件探しから始まる家づくりの流れ

Architecture家づくりは、土地や建物を購入するために数千万、またはそれ以上の出費を伴う大きな買い物です。多くの人に […] -

NOTE

NOTE

家具のまち大川 | 九州の杉で作る家具

Life日本一の家具産地として知られる福岡県大川市。私たちが設計・販売をしているデスクシェルフは、この家具の […] -

NOTE

NOTE

職住近接・職住一体で生き生きと暮らす | 豊かな暮らしのヒント

Life職住近接、職住一体の暮らしが、失われてしまった豊かな住環境を取り戻すことにつながるという話を書いてい […] -

NOTE

NOTE

収納から考える家づくり | 収納の設計

Architecture1. 片付づく家、片付けやすい間取りとは 片付づく家、片付けやすい間取りとはどういう家でしょうか? […] -

NOTE

NOTE

持続可能なまちづくり | まちなかの風景を歩いて楽しめるまちへ

City1. 持続可能なまちとは 「人口減少社会のデザイン」(広井良典 2019) に、人口が減少していき来 […]